书画家【张晏华】作品欣赏

张晏华,1987年毕业于河北省工艺美术学校雕塑专业,1996年结业于中央工艺美术学院环艺系进修环境艺术设计专业,1999年毕业于河北师范大学美术系,2002年毕业于河北师范大学历史系文博旅游本科,2004年毕业于河北师 . ...

张晏华 1987年毕业于河北省工艺美术学校雕塑专业 1996年结业于中央工艺美术学院环艺系进修环境艺术设计专业 1999年毕业于河北师范大学美术系 2002年毕业于河北师范大学历史系文博旅游本科 2004年毕业于河北师范大学历史系中国古代史专业研究生班 2015年毕业于中央美术学院蒋采苹工笔重彩高研班 中国美术家协会中国重彩画研究会员 中国摄影家协会员 中国女子画会员 北京工笔重彩画会员 河北省美术家协会员 河北省女画家学会常务理事 河北省中国画研究会理事 主要参展 2018年 河北美术馆—京冀女画家邀请展 2018年 她视觉112—当代艺术展 2018年 河北工艺美术职业学院师生作品展 2018年 北京夏季展18—艺术展 2018年 河北省中国画研究会双年展 2018年 中央美术学院河北校友作品展 2019年 上海“她艺术?卸妆时代”当代艺术展 2019年 出版《艺彩丹青——传统宋画临摹与现代题材工笔重彩画法》 2019年 河北省第十三届全国美展预展 2019年 京津冀“走进生态文明新时代”美术作品展 2019年 素描当代艺术展—广西梧州美术馆 2019年 美丽中国-筑梦二十年全国工笔重彩作品展 2020年 甘肃—新概念艺术大展 2020年 河北省中国画双年展

张晏华艺术作品欣赏

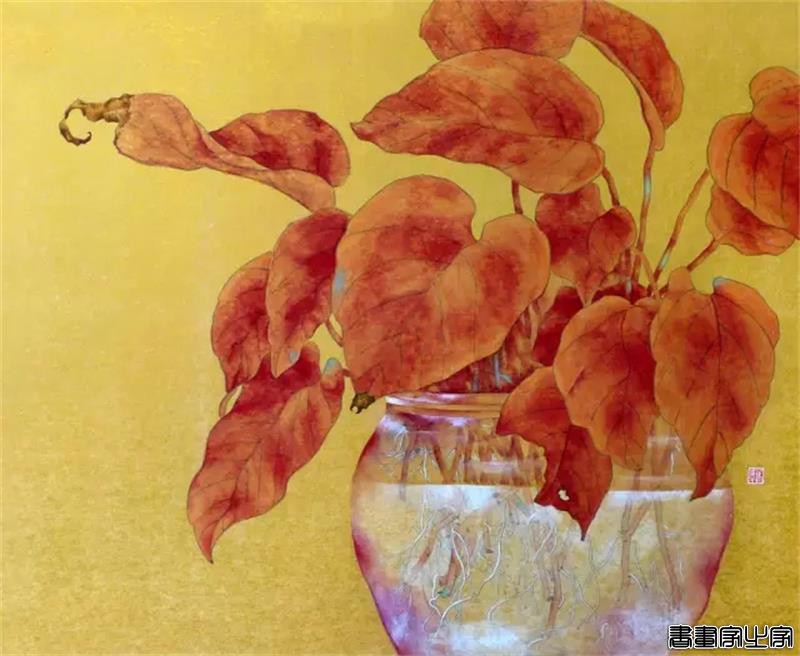

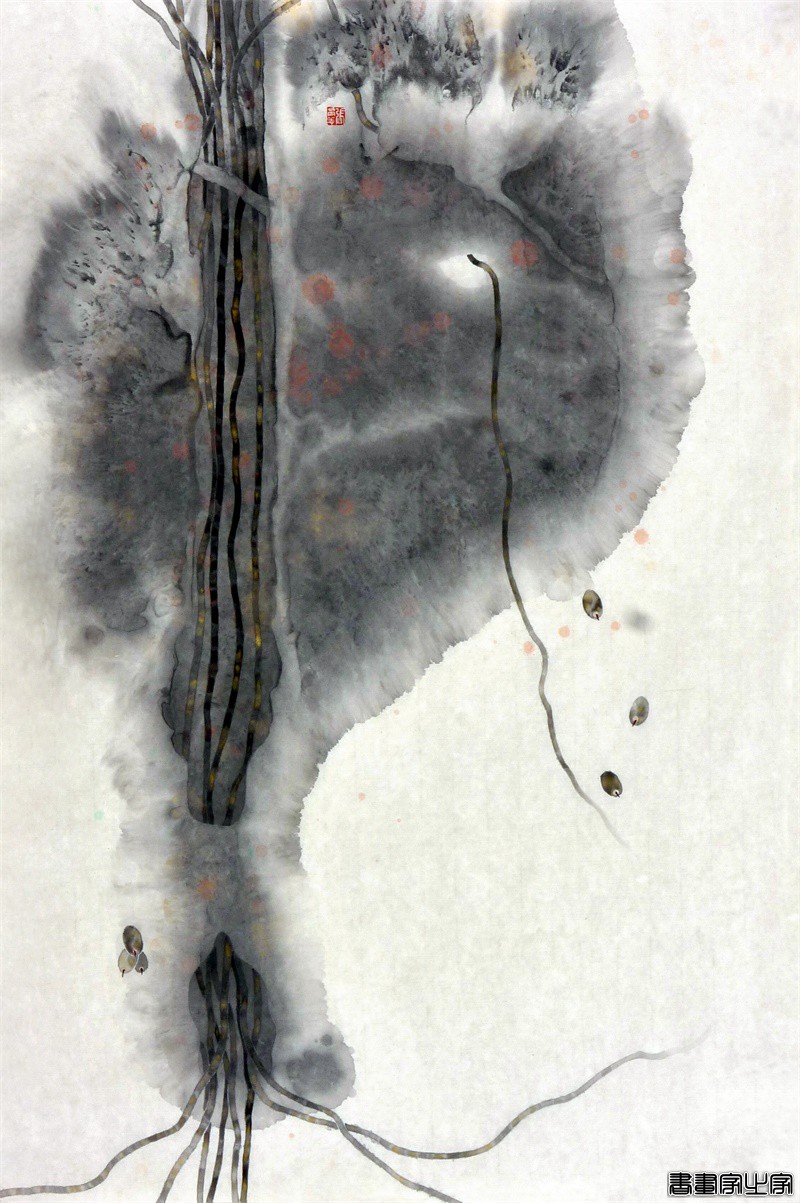

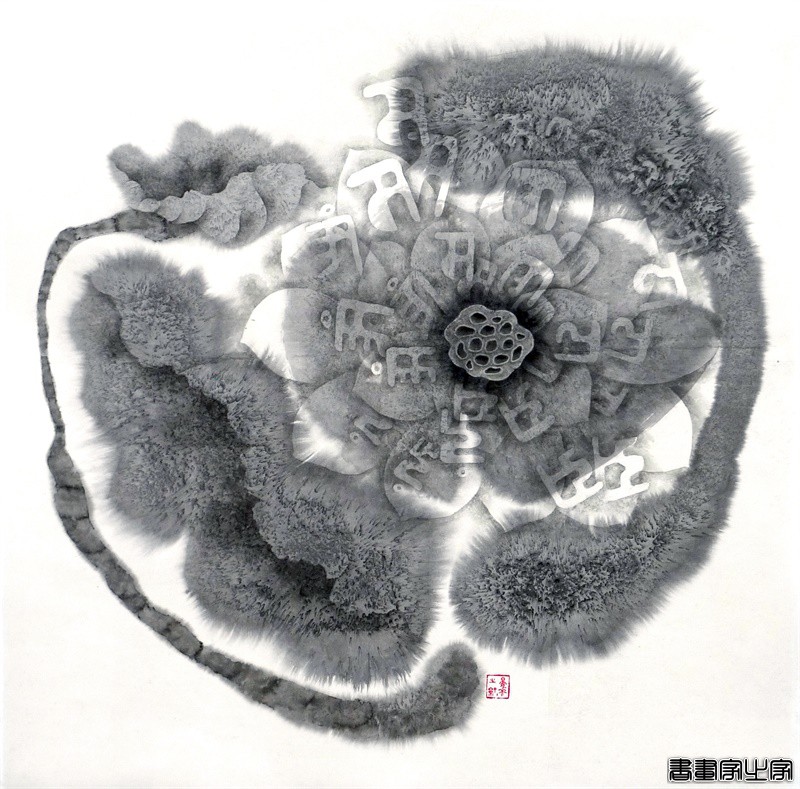

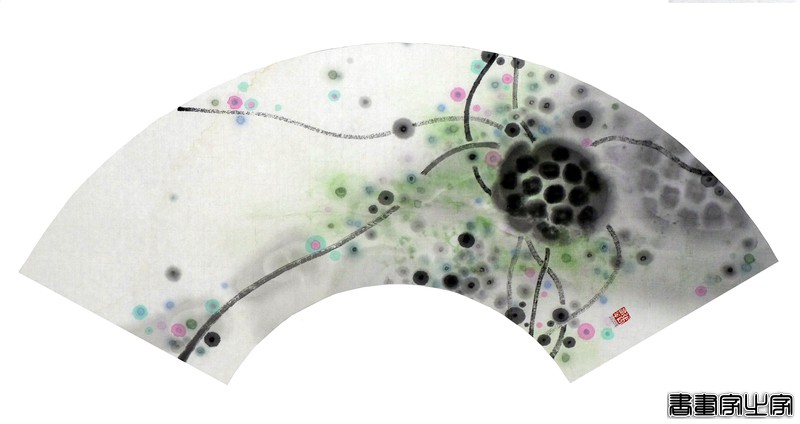

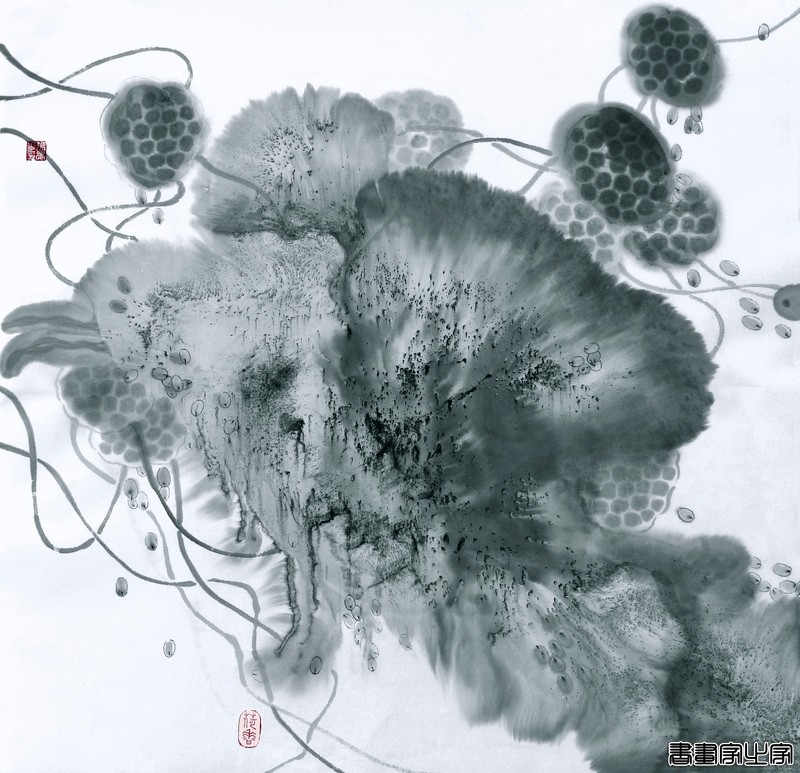

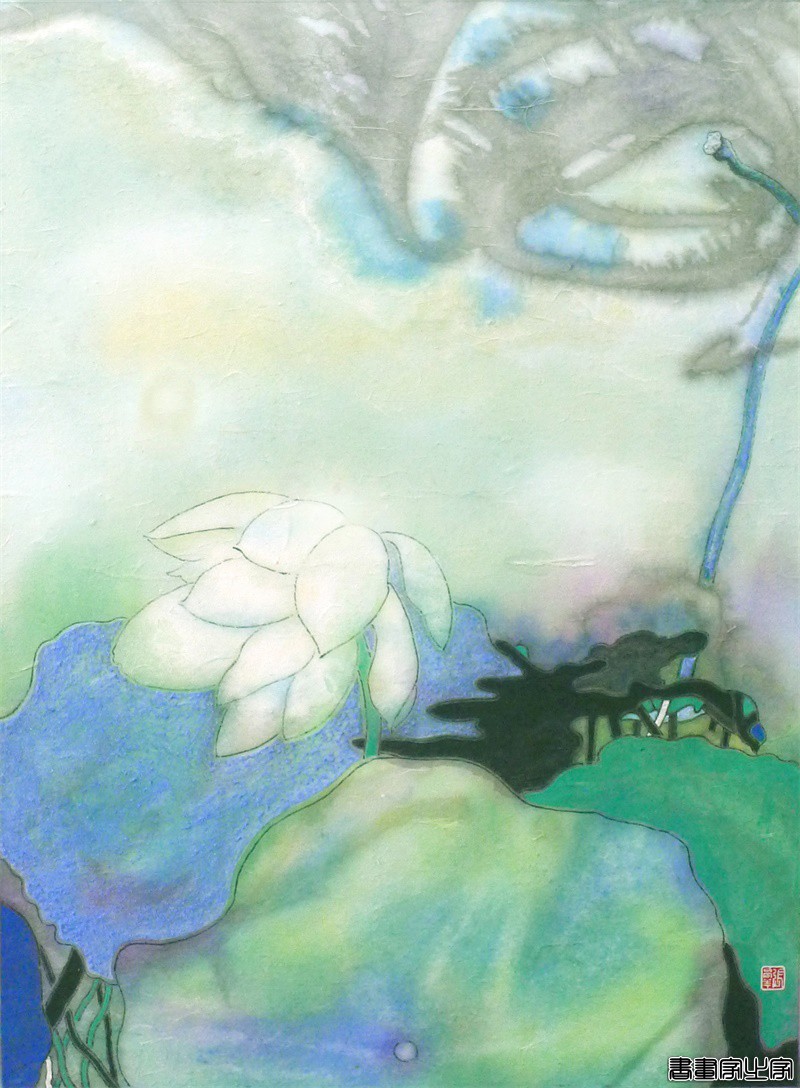

临摹《菩萨像》北京法海寺壁画 70cm×50cm 布面矿物色 墨彩素叠 气色辉映 ——读张晏华的水墨和重彩作品 文/陈婕 水墨画作为中国绘画的艺术语言,以其独特的民族性向世界艺术昭示着它的唯一性。水墨相传始于唐代,成于五代,盛于宋元,明清及近代以来续有发展。之所以说它有着独特的民族性,是因为水墨这种艺术形式是中国独有的,它的干湿浓淡、皴擦点染、提笔运气等,无不蕴含着浓厚的中国哲学精神。所以外国人看不懂中国的水墨画,认为它太深奥。中国人如果没有经历过一定的岁月洗礼,没有一定的文化修养,也很难读懂水墨画中的内在精神。 然而,就是这样一门独特深奥的艺术,在中国生根发芽,茁壮成长,并骄傲地长成一片茂盛的森林。它不管外面的世界怎么样,就这样在长年累月的发展、挣扎中长成了自己的样子,有了自己的面貌,形成了自己的系统。在现代社会,关起国门只能束缚自己的发展,但是水墨画就只是在国门内生长。其中虽然也有一些以西润中的理念改造传统中国的水墨画,但是它大的格局并没有变,甚至出现了很多继承优秀水墨传统的同时,还能加入现代的元素和自己的思想,让画面既保留传统笔墨的精神,又有现代的形式美感。 张晏华的作品就是很好的范样。 张晏华的《重生》系列,在繁杂的墨色和线条中,有几支莲蓬若隐若现地浮出画面,线条杂而不乱,墨色单纯中有着无限的丰富,仿佛这一斗大小的画面,是她在纷繁世界中的一片净土,可以在这里安抚内心,释放情感。如果说《重生》系列还有些微的色彩来营造气氛,《水云间》系列则表现出了一种彻底的纯粹,没有色彩,但却感觉有无穷的色彩,千变万化,无穷无尽。在传统的水墨画里面,墨分五色:焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨五层次,缤纷的色彩可以用多层次的水墨色度来代替。《水云间》系列把墨色运用到极致生动,而泼墨的偶然性又让每一笔都是唯一和惊喜,泼出去的墨色在画面中的虚实交接、浓淡相间、干湿错落,使得这仅仅用墨色表现出来的莲蓬无比生动耐读。在传统水墨画的笔法里面,也讲究平、圆、留、重、变,即一笔下来要有笔墨神韵,要气韵生动。在《水云间》系列里面,每一笔一墨,我们都可以读到画家对笔墨的用心经营。然而笔墨虽然传统,形式却不传统,设计出身的她对于构图和形式有着非常独特的见解,这种见解表现到画面上,呈现出浓重的现代意味,极繁和极简的位置经营,极浓和极淡的笔墨气韵,让画面有着极大的表现力。 不管是《重生》系列还是《水云间》系列,以及《万物生》系列,都能看出张晏华内心对佛教题材的热爱和痴迷。莲花和佛教的渊源,莲蓬对于生成万物的意义……她就是这样借莲蓬的形象表达对佛教的情感。 自古以来,中国艺术的审美有两种,即芙蓉出水和错彩镂金。如果说张晏华的水墨系列属于芙蓉出水,那么她的重彩画就属于错彩镂金。一直画水墨的她,对于色彩的感觉仍旧非常好,蒋采萍先生在看到她的作品《梵宫》的时候,曾盛赞她有非常好的色彩修养。她的其他重彩作品如《红绿萝》、《牡丹》等,则完全抛弃了以往水墨的表现形式,取而代之的是大量运用沉稳而明艳的矿物颜色,给画面带来非同寻常的视觉盛宴,这在水墨画家中实属不易。很多水墨画家因为对墨色的过于专一,以至于色彩感觉退化,甚至不会用色。对于这一点,张晏华说:“这也许得益于我家乡的环境,我们那里每天都是蓝天白云,阳光灿烂,色彩感觉想不好都难。”而我认为,再好的天赋和环境,也要靠后天的用心经营,才能让色彩用到画面上如此绚丽而和谐。 佛家有言:“一花一世界,一树一菩提。”世间万物,不管渺小或者宏大,微观或者宏观,都是一个世界。对于生长在花里的细菌来说,这就是它们的地球。而对于无边无际的宇宙来说,地球也只是一粒尘埃。张晏华在她的水墨和重彩世界里不断探索和前进,每一笔、每一墨、每一点矿物颜料,都足以让她产生灵感,获得默契,陶醉身心。而对于我们来说,也足可以让她的画面惊艳双眼。

临摹《威罗瓦》六世班禅进献乾隆皇帝 唐卡 我的水墨 文/张晏华 八年前的盛夏,我打算重拾画笔,开始了“我的水墨”之旅。 仍记得当时,我再次面对颜料和宣纸,无数的关键词像打乱的电影胶片,在脑海中闪过许多看似相关却又思绪跳脱的片段。我极力想去搜寻一个恰当的话题,想象中的表达应该像久违的故友,可以不慌不忙的叙旧;又应该有热恋爱人般的吸引与神秘,永远不能停止的回味。 沉积了几十年的磨砺和收纳,我早已拂去了那缤纷斑斓般的喧闹,内心只留有一望无际的“净土”。 墨色的纸面在我脑海中,常能被想象成一个无尘的世界,一块净土,一个多维的空间,在这样的空间里营造我想要的理念。意大利文艺复兴时期的森尼诺·森尼尼说:“我们作画,必须同时具有想象和技巧,才能发现并把握那隐藏在自然事物之中因而难见的东西,它们是凭手头才能的人们所不曾见到的”。我很欣赏他的观点,在我创作过程中,力求以客观丰富主观,更以主观为主导,调整主客观的统一与和谐,谋求景、情合一。 我对宗教艺术有着难以名状的着迷,尤其是藏传佛教文化艺术。与其说我选择结缘了藏传佛教艺术,不如说是藏传佛教艺术选择偏爱了我。当年一个雕塑系毕业的女生、一个一心只要做雕塑艺术相关行当的我,却机缘巧合的在承德市外八庙管理处做了十多年的陈展策划设计与文物鉴定保护等项工作,外八庙不但是全国唯一的皇家藏传佛教寺庙群,也是承德这座小城灵魂的一部分。曾经内心里的那些佛教之美,终于在八年前的那个夏天开始苏醒了,随着我的水墨舞动、穿梭,它们反复冲击着深藏在我心里的另一个自己,唤醒了一个迫切希望表达的自己,我想这种强烈的情绪可以被称作为灵感。 人的创作灵感往往来源于最为熟知或感触的事物。就像我喜欢摄影,会乐于拍身边的人和事儿,拍那些我每天都能看见的风景。我在外八庙管理处工作的数年间,接触最多的工作内容就是藏传佛教文化艺术,于是,我开始尝试用某种符号来表现佛教文化,同时还得保证作品和别人有“那么一点点的区别”。 光是佛教文化这一个元素,就让我欲罢不能。我对它探求、热爱并且痴迷。从“印记-莲花”系列到“净土-极乐世界”系列,从“冬荷枝影”到“重生”系列,再到现在的水墨“万物生”系列和“水云间”系列,贯穿始终的中心符号是“莲蓬”。 莲花与佛教有着密不可分的渊源,甚至在某种领域和特定的环境中,莲花就象征着佛教。佛教引导信徒一心向善,现世的功德是来生的福报。万物轮回往复,大自然的新陈代谢也在不断循环着生死轮回。莲花凋零后,莲蓬则是孕育种子、延续生命的载体,佛教更以莲蓬喻意生成万物,它“绽放-落花-孕育-新生”演绎着万物轮回的真谛,静默不语,把莲蓬的形象移植在画作里,是借物体的象内而引发象外的转变。 佛教中的万物轮回,恰恰蕴藏在这些平凡的往复。 对于这种符号表达的越多,就越发觉得刻意抽象或过多附加色彩都是造作的。黑白水墨的画面不仅仅意味着纯与粹的提炼,它更像是一片无尘的净土,构成了由我的理念所创建的一个多维的空间。 我独爱泼墨,它给予了我更多唯一性的惊喜。泼墨的技法最能营造出一种“气韵”,画面中凸显虚、实关系的相互作用,大面积的留白既是虚,是“空灵”。墨汁泼出去,国画中黑白灰关系和墨的浓淡干湿仍在掌握,而其他的则会出现充满惊喜的偶然效果。 这是我与墨的相处方式,每次它想将怎样的自己展示给我,我就即将与一幅怎样的画面结缘。在那些随性的印记和空灵的留白中,我们愈发有着默契,这就是我与水和墨的旅程,一路做下去,无尽。 这就是——我的水墨。

《2020》 68cmx45cm 纸本水墨

《立夏—No·01》 60cmx50cm 银潜卡纸

《红绿萝》 50cmx60cm 金笺设色

《冬至》 90cmx60cm 纸本重彩 《万物生》系列作品张晏华的“万物生” 记 者:为何会想到用“万物生”作为系列画作的名字呢,有什么特殊的含义? 张晏华:生命,是一个永恒的主题,世间万物皆有生命,山川江河、宇宙大地、一草一木以及各种生灵都在这宏大的宇宙之间生生息息,循环往复,生死轮回,所以,我以“万物生”作为一个系列的创作主题,来表达生命的生息轮回,往复重生,说的是宇宙间生命的一个状态。 记 者:“万物生”系列为何会钟情于黑白色调,想要表达什么? 张晏华:黑白水墨更能凸显“万物生”系列质的表达,也符合我的题材,墨色有它神奇的效果,古人讲墨分五色,其实就是讲水墨运用起来的丰富性,在单一中见丰富这是水墨的最高境界。同时黑白也代表阴阳,阴阳交合衍生万物。

《万物生—2017-No·08》 69cm×46cm 纸本水墨 记 者:相比于其他水墨画,您觉得您的画作最大的特点在哪?张晏华:这也是我长期思考的一个问题,怎样使自己的水墨有个性特征不雷同于他人,又不失于传统,其实后来我才发现,单纯地去避开别人那只是个表象,真正的有别于他人还是要靠心灵的感受和真实的情感去创作,这样的作品永远才具有个性,因为每个人观察事物的角度不同。感受也不同。我的作品特点就在于完整地抒发了我内心深处对生命诠释。

《万物生—2017-No·06》 69cmx46cm 纸本水墨 记 者:佛教在您的绘画创作过程产生了怎样的影响,能具体谈谈吗? 张晏华:我对宗教艺术有着难以名状的着迷,尤其是藏传佛教的文化艺术,我大学毕业分配到外八庙管理处陈列部工作,负责文物陈列设计,二十多年的工作中,从对藏传佛教艺术的初识,到了解,再到酷爱,从繁复的密宗造像到丰富多样的唐卡,从佛堂琳琅满目的供器、法器到佛殿的藻井、彩绘和壁画,无一不牵动我的心灵,光是佛造像手印的千变万化就令我兴奋不已,我最初的国画创作就是从手印开始的。

《万物生—2011—No.8》 29cmx29cm 纸本水墨 记 者:我看到有媒体稿件中写道,“多年来执著于对水墨艺术探索与研究的张晏华,历经了苦恼和艰辛”在创作的过程中会有怎样的苦恼与艰辛,最后又是如何克服的,能与我们的读者分享下吗?张晏华:其实所谓的苦恼都源于艺术的创作,我大学学的专业是雕塑,工作之后一直从事文物陈列设计和文物复制工作,做过雕塑,也画过油画,还玩过摄影,之后又介入中国画的创作,在当下中国画如此繁荣、百花齐放的形势下,怎么能避开雷同,有一点自己的绘画语言,这个其实真的是挺难的,所以创作的过程往往伴随的是苦恼和艰辛,这个就不说了吧哈哈,至于怎么克服,这个很简单,因为喜欢所以坚持。

《万物生——2011-No.4》 68cmx68cm 纸本水墨 记 者:未来有什么创作计划吗?张晏华:很少有什么计划,我这个人喜欢纯自由的状态,信马由缰,想做什么就做什么,从不给自己“做套”,那样不自由。 记 者:您对自己的一句话评价。 张晏华:还是借用朋友的话来说吧“哎呀妈呀,太热爱生活了吧,,啥破玩应儿(方言,意思是所有的东西和事)都能让你这么激动”。 《水云间》系列作品

扇面《水云间》系列作品 纸本水墨 2020年

扇面《水云间》系列作品 纸本水墨

扇面《水云间》系列作品 纸本水墨

《水云间》 68cmx68cm 纸本水墨

《水云间——No·01》 60cmx50cm 纸本水墨

《水云间——No·09》 60cmx45cm 纸本岩彩

《水云间——No·10》 60cmx45cm 纸本岩彩

《水云间——No·11》 60cmx45cm 纸本岩彩 |

2、作者本人须承担一切因本文发表造成的直接或间接带来的法律责任;

3、若本文牵扯到任何版权问题,请联系平台删除!!!