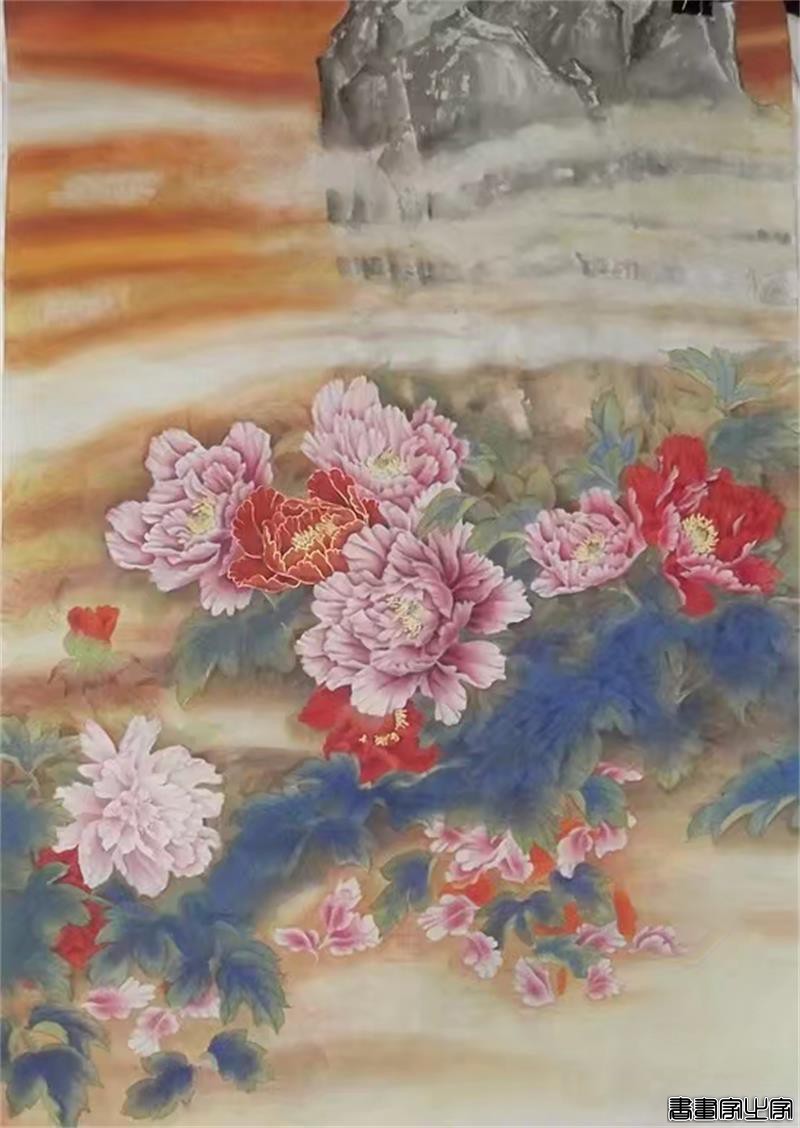

书画家【吕炳尧】作品欣赏

吕炳尧,1972年生于河北省辛集市,辛集市第九届政协委员,现为河北省美术家协会会员,北京工笔重彩画会会员,中国北京石齐画院画家,河北省青年书画家创作中心,画师主攻花鸟、人物画职业画家,1999年作品《国华》收 ...

吕炳尧 1972年生于河北省辛集市 辛集市第九届政协委员 现为河北省美术家协会会员 北京工笔重彩画会会员 中国北京石齐画院画家 河北省青年书画家创作中心画师 主攻花鸟、人物画 职业画家 1999年作品《国华》收录大型书画册《回归》一书,并刻入“中华归一园”碑林,并参加了在北京(中国美术馆)、香港、澳门、台湾的展出 2000年作品《富贵和平》参加“华夏杯”书画大赛,获“铜奖”,并收录《华夏书画艺术人才精英大典》 2000年作品《国色》被收录大型画册《当代翰墨艺术家真迹展览》 2001年作品《春晖》在北京民族文化宫展出并获奖,作品被北京民族文化宫收藏 2010年作品《清荷》参加河北省职工书画展,获金奖 其作品格调高雅,明丽而清秀。继承了石齐老师的“三象合一”的艺术理念 作品多次参加各级美展并获奖 其作品多次参加大型拍卖并被国内外多家艺术机构、企业及个人惠藏 吕炳尧艺术作品欣赏

纸上京剧 艺苑奇葩一一记吕炳尧先生的京剧人物画 敬请点击下图进入欣赏页

纸上的京剧 —黄丹丹 或许心境还不够沉静,我总不肯坐下来认真地看一场戏,哪怕是国粹京剧。京剧太深了,也太绕了,那咿呀之声,在耳畔久久地缭绕,总也吟不到头,听得人不敢喘气。偶尔有一次,被家人拉去看戏。别人送的票,位置很好,戏班阵容也够强,左右都是屏声敛息的看官,我便不好意思开小差,惟有正襟危坐,目不转睛地看戏。 戏是京剧《铁弓缘》。舞台上,锣鼓铿锵开场。随着浓墨重彩的历史幔布徐徐展开,霞衣耀眼,花翎招展…… 我是听不懂戏的,但那不断变幻的幕布以及演员的服装、脸谱锁住了我的目光。一场戏下来,我没听懂几句唱白,倒是把戏给“看”足了。我从国粹京剧里,看出了国粹中国画的特质与韵味。舞台上,幕布切换,剪裁时空,虚实相照,藏露相生,有中国画的构图之美与写意之风。演员在台上纵横俯仰,动如疾风,静如止水,一招一式,曲中有直,直中有曲,构成千姿百态的画面。我坐在台下看戏,俨然流连于展馆看画。京剧,简直就是动态的中国画。 当我这个把京剧当成动态中国画的戏盲,遇到一幅把《铁弓缘》定格在纸上的中国画时,仿佛在现实世界里看见了梦中景。宣纸上,拉弓的花旦英姿飒爽,边上手持折扇的小生风流倜傥。很神奇,在看见画的那瞬间,我恍若看见舞台上亮相的花旦与念白的小生。更令我惊奇的是,竟有人能借中国画的笔墨技法,把那京剧人物如此生动精准地定格在了纸上。 这“纸上的京剧”引起了我莫大的兴趣,除了《铁弓缘》,我还看到了题为《金玉奴》《秋江》《下山》的京剧人物画。在这些画作中,画家选取了传统京剧中的某个场景或某些角色入画。我虽不懂京剧,也不熟悉这些戏曲人物,但我却在读画时,听到了铿锵的锣鼓声,看见了这些人物动起来的手、眼、身、法、步。静态的中国画,倏地活了起来,动了起来。 我的心也被这纸上的京剧给搅动了,我不仅动了去了解京剧的念,还生了拜访这位画家的心。真想知道他是如何把京剧搬到在纸上的。 感谢领我看画的朋友,替我引荐了画家吕炳尧先生。我向吕先生提起,第一次在看京剧时就觉得京剧是动态的中国画,而看他的戏曲人物画则觉得这些画是定格在纸上的京剧。七零后画家吕炳尧先生笑着说,他自幼爱好京剧,后研习书画。在研习书画后,渐渐悟出同为国粹的京剧与中国画具有相同的艺术规律。京剧与中国画都是着重于表述其“本”,而非其“表”。它们都是偏于写意的艺术,都是抓住事物的关键要素去表现事物的全部。譬如中国画中非常讲究“笔”和“意”的关系,而京剧演唱上对“声”和“气”的关系,以及身段上对“形”和“神”的关系。 虽说京剧的写意与中国画的写意在艺术表达上是契合的,但京剧中的人物有神态、有动作以及不同情绪变化,要把这生态纤毫毕现地用笔墨线条展显出来,对画家不能说不是一种挑战。细细观摩吕先生的画作,我发现,他擅用“兼工带写”的绘画形式来作画。他以工整细致的工笔技法绘画人物面部五官,用较为疏朗纵情的写意画法绘制盔髯行头。这种虚实相生的手法,规避开了工笔易僵板、写意易失真的缺瑕,不仅为戏剧人物注入了鲜活的生命力,更让赏画者留下自由想象的空间,将艺术之美极大程度地扩容了。 艺术美的内涵是是相通的,斋名为“双粹堂”的吕炳尧先生说。因为热爱中国画与京剧这两种国粹艺术,当他将这些熟稔于胸的传统京剧的经典人物展现在纸上时,就多了一个京剧票友对这些人物的深刻认知与情感理解。意在笔先,这些人物就一步步鲜活着从舞台上走到了纸上。在他的画中,人物栩栩,笔墨传神。他把人物的神态与动态作为描绘的重点,对富有代表性的特征深入描绘,在水墨把握上做到气韵生动,让黑与白、粗与细、枯与润、断与连、墨与色自然结合,让人从他的画作中领悟到京剧巨大的魅力。我尤其爱看他笔下人物的眼神和面部表情,虽说逸笔草草,但以简胜繁,人物精神尽显。我想,这种功夫大约不仅是出于他在中国画笔墨技法上苦心追求的结果,更有对京剧潜心专研的收获吧。 在我看来,无论是绘画还是戏曲,它们的产生与传承都是缘于它们所具备的一种功能:欣赏性。在快节奏高效率的现代社会,日渐浮躁的人心更需要艺术之美来滋养。当我在吕先生这一系列京剧人物画前流连忘返时,我感受到久违的静。这种静是艺术作用于心灵的力量,打动人心是艺术的魅力。将京剧舞台上的“生旦净末丑”移到纸上的吕炳尧,不仅用笔墨的皴擦点染和色彩的敷设染活了戏曲人物,更令赏画者不觉在面对这些“纸上的京剧”时进入角色。吕炳尧在京剧与绘画间架起了内在融通桥梁,更以融了“双粹”的艺术美获得了与赏画者的心灵互通。“艺术是为人性服务的”,他的画令我不由想起这句话来。 |

2、作者本人须承担一切因本文发表造成的直接或间接带来的法律责任;

3、若本文牵扯到任何版权问题,请联系平台删除!!!